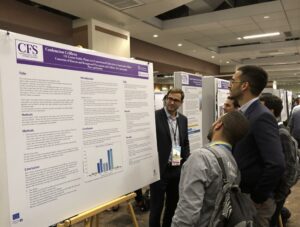

Dans le cadre de la communication scientifique, la création d’un poster est un exercice essentiel pour les chercheurs. Un poster scientifique est un outil de présentation qui permet de communiquer vos recherches de manière accessible et durable. Voici un guide complet pour vous aider à concevoir un poster scientifique efficace.

Introduction

La réalisation d’un poster scientifique est un exercice imposé pour les jeunes chercheurs. Le poster est un support de présentation de recherches séduisant, car il reste accessible et dure plus longtemps qu’une intervention orale dans un colloque. Ainsi, il permet de toucher un public plus large et moins spécialiste et peut susciter des rencontres et des discussions informelles impossibles au cours d’une conférence.

Que mettre dans un poster ?

Un poster scientifique n’est pas un rapport de recherche ni un article, mais c’en est le résumé illustré. Il vous sert à faire la promotion de vos recherches. Il est censé attirer l’œil et pouvoir être lu en 5 minutes et donc compter moins de 1 000 mots.

L’organisation du contenu

Pour être efficace et permettre un survol rapide, vous devez découper le contenu en rubriques. On retrouvera généralement :

- Le titre : Il est explicite, tout en attirant l’œil et suscitant la curiosité, le tout sur une à deux lignes.

- L’auteur : Placée directement sous le titre, la mention de l’auteur contient son affiliation, une adresse de contact, et pourquoi pas une photo de vous.

- L’introduction : C’est la présentation de l’objectif des travaux de recherche, et c’est ce qui doit accrocher le lecteur.

- Matériel et méthodes : Ici, vous décrirez brièvement l’équipement et les procédures, sans tous les détails techniques réservés à l’article.

- Résultats : C’est généralement la rubrique la plus importante en taille, où vous expliquez si l’expérimentation est réussie et où vous présentez les résultats quantitatifs et qualitatifs à l’aide de graphiques.

- La conclusion : C’est un résumé discret des résultats, une mise en lumière de leur importance et un rappel de l’introduction.

- Les références bibliographiques : On y trouvera quelques références fondamentales, très peu, et dans une syntaxe bien sûr irréprochable.

- Les remerciements : C’est ici que vous pourrez aligner les sigles et les logos.

- « En savoir plus » : Vous pourrez y afficher les liens vers votre page personnelle, vos publications, la version en ligne du poster.

La mise en forme

Tout d’abord, vous devez définir l’orientation du poster, en portrait ou en paysage. Ensuite, il vous faut organiser les différentes rubriques. Pour faciliter la lecture, il est grandement conseillé d’opter pour une répartition en colonnes, de haut en bas et de droite à gauche. Enfin, pour faciliter la distinction entre les rubriques, présentez-les dans des encadrés, en laissant une marge importante autour du texte.

Les polices de texte

Pour les titres, choisissez une police Sans Serif (Arial, Ubuntu, Tahoma…) en gras. Les contenus pourront être dans une police Serif (Lucida Bright, Linux Libertine…), réputée plus facile à lire pour les textes plus petits. Même si les textes justifiés vous semblent plus esthétiques, on recommande régulièrement de rester sur un classique alignement à gauche, plus agréable à lire.

Les images et graphiques

Les images et les graphiques devront être imprimés, leur définition a donc une grande importance. Généralement, pour une impression de qualité, on privilégie une définition de 300 dpi. Les images en formats TIFF et PNG sont moins compressées que celles en format JPG, le rendu à l’impression est donc plus propre.

Les couleurs et l’esthétique

Le dilemme est cornélien : il faut que le poster attire l’œil et soit esthétique. Il faut qu’il soit sérieux, sans être ennuyeux. Privilégiez donc des couleurs contrastées entre le texte et le fond, avec une préférence pour les textes foncés sur fond clair.

Quels outils pour réaliser un poster ?

La plupart des sources recommandent PowerPoint (et donc son alternative libre Impress), mais il existe des logiciels dédiés à la publication assistée par ordinateur. Pour plus d’informations sur ces outils, consultez notre guide détaillé sur les logiciels de conception de posters scientifiques.

Comment archiver et valoriser mon poster scientifique ?

Une fois votre poster scientifique créé et présenté, il est important de l’archiver et de le valoriser pour maximiser son impact et sa visibilité. Voici quelques étapes à suivre :

Archiver votre poster

- Version Numérique : Conservez une version numérique de votre poster dans un format standard comme le PDF. Assurez-vous que tous les éléments graphiques et textuels sont clairs et lisibles.

- Dépôt Institutionnel : Déposez votre poster dans le dépôt institutionnel de votre université ou laboratoire. Cela permet de le rendre accessible à long terme et de le référencer facilement.

- Archives en Ligne : Utilisez des plateformes d’archives en ligne comme Zenodo, ResearchGate, ou Academia.edu pour stocker et partager votre poster. Ces plateformes permettent également de suivre les consultations et les téléchargements.

- LibScience : Utilisez LibScience pour archiver votre poster dans la blockchain. Cette solution innovante assure une conservation sécurisée et immuable de votre travail, tout en y ajoutant un DOI (Digital Object Identifier) pour faciliter la citation et le référencement.

En suivant ces étapes, vous pouvez non seulement archiver votre poster scientifique de manière efficace, mais aussi le valoriser pour qu’il ait un impact durable dans votre domaine de recherche. Chez LibScience, nous sommes là pour vous aider dans ce processus, alors n’hésitez pas à nous contacter pour toute assistance ou conseil supplémentaire.